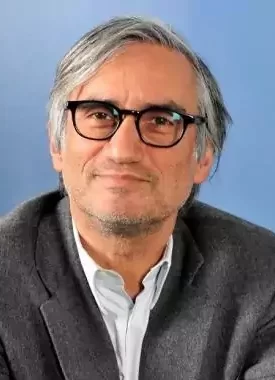

Ainsi qu'a pu lamentablement le répéter à au moins trois reprises, le 1er juillet 2023, le président de l'association française "Banlieue Plus" Nadir Kahia, sur la chaîne de télévision française d'information en continu LCI.

Mais, en français : "Vous N'avez pas" !